sinsentido

El sentido de vivir ha resultado no ser algo tan intangible como han apuntado algunos trascendentales cocos. Al final va a ser el regalo permanente que nos han estado haciendo las cosas insignificantes… Justo eso, lo intrascendente.

Ahora que nos hemos cerrado a…

… el bullicio de una calle céntrica en hora punta …

el madrugador aroma a café del bar del barrio…

el clamor del metro al salir de la nada y entrar en la estación, el hedor que echa para atrás nada más abrirse sus puertas …

el insistente claxon de los impuntuales en el atasco nuestro de cada día…

la fragancia del perfume que deja en casa la abuela, su sonrisa cuando ve a los nietos…

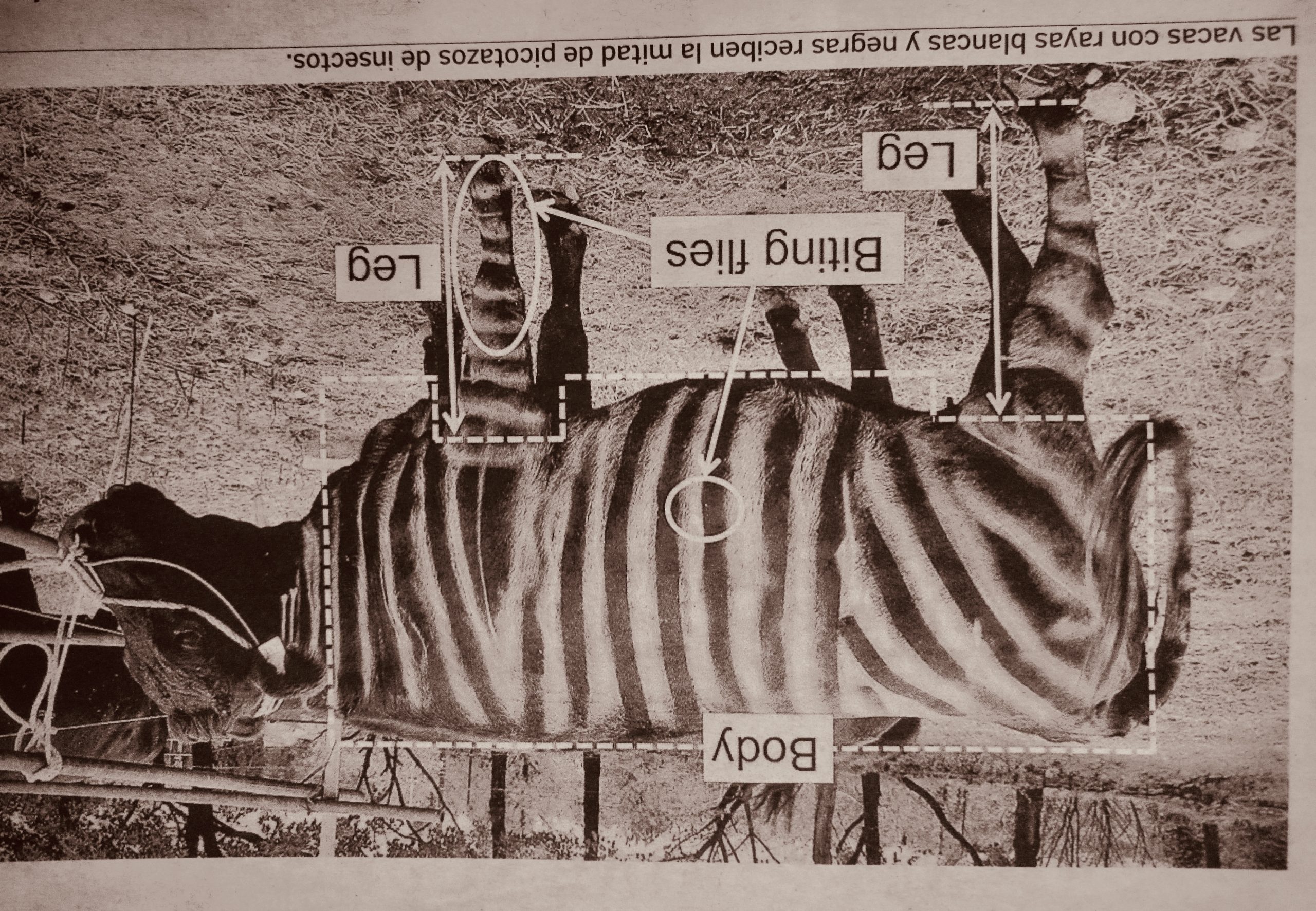

o, en otro orden, el mugido prolongado y perdido de un ternero en el valle, el chasquido de leche ordeñada a mano al impactar en el balde, el olor a estiércol…

la sensación de humedad que produce un bosque, el eco de unos grajos sobrevolándolo…

la advertencia anacrónica de un paso a nivel…

el golpe sordo de unos flecos golpeando el coche en el túnel de lavado…

la escoba de un barrendero que se afana en dejar limpia la calle…

los ladridos de alivio de un perro feliz de salir a la calle…

la melodía fugaz que deja atrás un coche al pasar con la ventanilla bajada, o el de la balalaica que toca un virtuoso mientras mendiga atención en una esquina…

el intenso olor a gasolina que se escapa por un boquerel al repostar…

la risa de un bebé que va y viene con el columpio que, una y otra vez, empuja su padre…

el canto de los esquíes abriéndose paso entre la nieve en polvo…

la visión del maniquí en que te convierte la casualidad cuando te paras a ver un escaparate de moda…

el insistente “piar” de un semáforo chivando a los invidentes que ya pueden cruzar, el resplandor verde e intermitente del icono que avisa a los videntes…

el zureo de un palomo en celo y el batir de alas de la que sólo quiere perder de vista al plúmbeo ligón…

el griterío febril de escolares en el patio a la hora del recreo… el olor a pis, bocata y goma de borrar que perfuma de teórica inocencia las aulas…

la sirena de una ambulancia muy alarmada aunque vaya insinuando a voz en grito “vi-vi-rá…vi-vi-rá…vi-vi-rá”…

o muy lejos de allí, el cante de alguien que suda la camiseta feliz en la tierra que trabaja …

o el traqueteo de un remolque cargado de aceitunas avanzando hacia la almazara, el olor a orujo…

la voz machacona de un lotero anunciando la inmensa suerte del premio que tiene en sus manos…

el tono rebuscadísimo del móvil que alguien no acierta a sacar de su mochila…

el sonido de la puerta trasera de un taxi engullendo a un tipo convencido de ser un señor, el del motor al arrancar, el de los intermitentes solicitando salir a la carrera…

la tentadora visión de una pastelería rebosando Semana Santa…

las atronadoras turbinas de un avión que tratamos inútilmente de ver cruzar el cielo azul…

y abajo, el tañido de campanas que juegan al escondite en la torre de una iglesia agrietada por el olvido, el olor a incienso que exuda la palabra de Dios, o el rumor sin pecado de una beata arrodillada ante un rancio confesionario…

el retumbar del martillo percutor que perfora el suelo de una calle que lleva siglos en obras…

el sopor que provoca en verano una fuente a la hora de la siesta…

los pitos y consignas de unos indignados frente al ministerio de cualquier cosa…

el olor a pan de pueblo en la madrugada… el metálico y cansino golpear de los cascos de una mula que cargada avanza por una cuesta empedrada…

la bocina de un barco llegando a puerto, el griterío de la bandada de gaviotas que lo escoltan camino de la lonja, las voces que subastan un alijo de pesquería cuya frescura salpica…

el particular chirriar de una escalera mecánica el día que empiezan las rebajas…

la voz de una madre advirtiendo de algún peligro a su hijo, el llanto desconsolado de un desobediente caído…

el intenso color de las chuches alegrando el quiosco de un pueblo varado en el ayer… el sonido alegre de sus jóvenes comiendo pipas…

o el olor a lejía que queda en la calle después de que una abuela baldee su acera…

el estremecedor ruido de las olas al chocar contra la costa cuando hay marejada, pero también su final hipnotizador al arribar a la playa un día de calma chicha, cuando sientes la calidez del sol en la piel, y el sabor del salitre, y la arena adherida a la planta de los pies…

y tierra mucho más adentro, el gorjeo de gorriones en los cipreses de ese descuidado cementerio que hay en un pueblo de mala muerte… donde hoy sólo quedan abuelos a los que, por culpa de una mala señal, a duras penas llegan noticias de una ciudad sumida en el miedo a la muerte y el silencio.

Ahora entiendo que hay cosas que sólo empiezan a existir cuando desaparecen. Quizá porque las consideramos insignificantes y nunca reparamos en ellas. Quizá porque su discreta existencia siempre ha pasado desapercibida al formar parte de ese despreciado orden de cosas que ha sido “lo normal”.

Desde su insignificancia, millones de cosas como éstas han dado sentido al SER que éramos. Ahora, para poder seguir siendo y sintiendo lo que fuimos, toca aprender a ESTAR.

Un simple virus nos lo ha dejado bien claro: nuestra vida puede estar condenada a un sinsentido.

Dios no, el Hombre nos libre de ello.